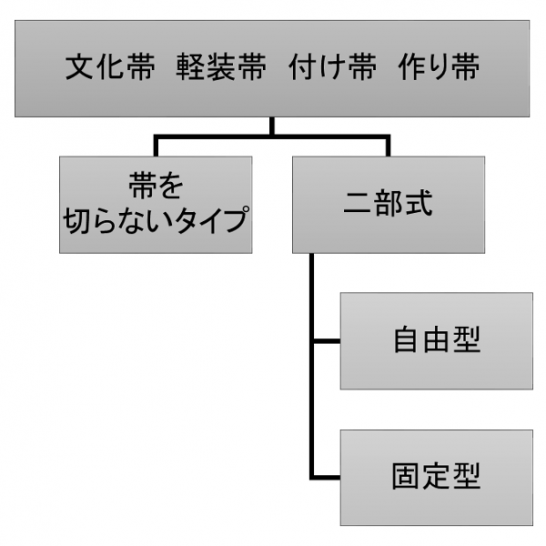

このカテゴリーの帯の種類の分類は大きく分けて三つあります。

- 全通

- 六通

- お太鼓柄(ポイント柄)

順番に解説していくよ

袋帯や九寸名古屋帯という形状による分類とは別の話だから注意してね

全通帯

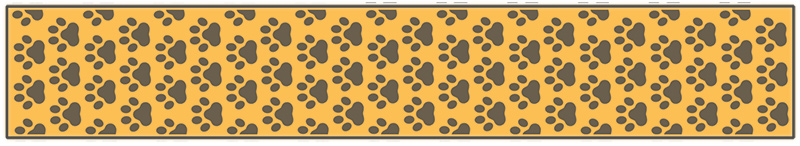

全通柄とは

上図のように帯全体に柄がある帯の事です。

しかし、この図のように帯全体に柄があっても、お太鼓に猫がドーン!と住んでいるような帯は全通とは呼びません。

後述するお太鼓柄になります。

解説

メリットは多種多様な結び方に対応できる事です。

また、タレ、太鼓、前太鼓、手先をどうとでも動かせる為、締め方に融通がきき、

他の柄付けの帯であれば短くて結べない長さの帯でも、全通帯なら締める事が可能になる場合もあります。

最近は価格競争が厳しいので、ほとんど見かけません。

帯メーカーの集まった宴会の席で「今年は全通で勝負するぞ!」という発言で笑いがとれます。

とはいえ、安価なプリントの帯などでは全通帯の方が多いです。

あくまで西陣織や手書き友禅など手間暇のかかる製法の帯の話です。

六通の帯

六通柄とは

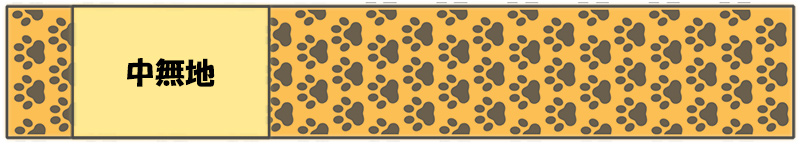

帯全体の6割ほどに柄がある帯の事です。

帯は胴回りを二周巻きますが、着用後に隠れる事になる一周目部分を無地にした帯です。

この無地部分は通称「中無地」と呼ばれます。

解説

中無地に柄を入れるコストが必要ない為、全通帯に比べて安くつきます。

時々、このコスト削減意識がいきすぎた中無地が長すぎる帯があります。

こういう帯は、着用すると脇腹に中無地が見えてしまいます。

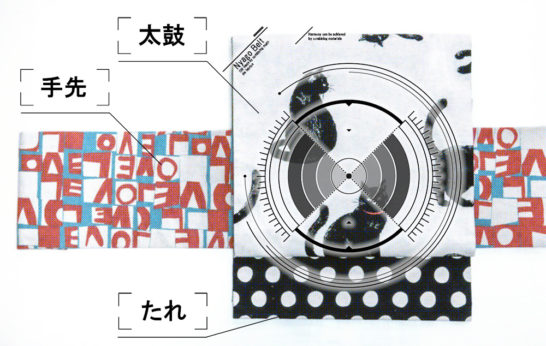

手先部分(矢印のところ)が短すぎる帯も注意が必要です。

昔から手先の柄部分を意図的に短くした帯は沢山ありますし、不良品というわけでは全くないのですが、

ここが短い帯は、お太鼓結びをしたときに手先の片側に柄が出ません。

また、華やかで色々な結び方をする振袖向けの帯の場合、手先の柄の長さが足りずに困ることもあります。

例えば、振袖結びの定番である「ふくら雀」をする場合、手先の柄は1尺2寸(46㎝)以上は欲しいです。

お太鼓柄(ポイント柄)の帯

お太鼓柄とは

ポイント柄、とび柄とも呼ばれます。太鼓やタレ、おなか部分にだけ柄がある帯です。

解説

染め帯に多いです。

結び方がお太鼓系に限られます。

リバーシブルの帯

上記3つの分類体系とは違うんだけど、柄による分類という事で載せておきます

リバーシブル帯とは

表の柄と裏の柄のどちらでも締められるようになっている帯です。1本で2本分というお得な帯です。

解説

生地の性質や組み合わせ次第では使いにくいというデメリットもあります。

このような場合は、リバーシブル帯を2本の帯に仕立て直すという選択肢もあります。

袋帯、京袋帯のみ可能です。

表地と裏地を一度ほどいて、それぞれに新しい無地の裏地を付けて仕立てます。

本袋帯の場合は、筒状に織られている為に表と裏の生地を分離させた時に縫い代がとれず、

2本の帯には仕立てられません。

1本でしたら可能です。

お店の方に相談してみてください。

けっこう需要がある仕立て直しのメニューなので、多くの仕立て屋さんがやってると思います。

柄付けによる帯の分類 まとめ

このページは、あくまで柄の付き方によって帯を分けたものですので、

袋帯、九寸名古屋帯、八寸袋名古屋帯、半幅帯など、帯の形状による分け方とは全く別のお話です。

ですので、使われ方としては、全通の袋帯、六通の九寸名古屋帯という感じになります。

形状で分類した帯の種類については、下記ページで解説しています。