帯芯の選び方って、まったく分かりませんよね。

呉服屋さんにも「サッパリ分からない」とよく言われます。

最近は、コスト削減の為に凄く安価な帯芯が出回っていたり、産地を偽って販売していたりするので、

帯芯の知識だけでなく、事情通でなければ適切な帯芯を選ぶことが難しくなっています。

この記事は、この記事を読む事で、この記事を読んでいない誰よりも帯芯に詳しくなれる記事です。

僕の経験を基にしたレアな情報も詰まってるので見てってね~

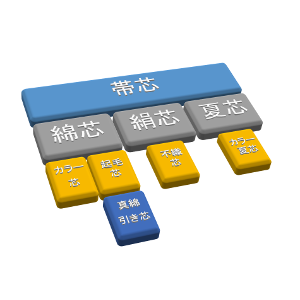

帯芯の品質について

帯芯の品質を決定する3つの条件

- 先染め or 後染め

- 小幅織物 or 広幅織物

- 高密度 or 低密度

左側の方がコストもかかりますし高品質です。

特に密度が重要です。低品質な帯芯の多くは糸の少なさを樹脂(雑にいえばノリ)で誤魔化しているものが多く、

購入時には素人目に問題なさそうに見えても、複数回の着用で腰がなくなります。(ペラペラになる)

また、着用しなくとも時間の経過で生地が縮む事もあります。

先染とは?

糸の状態で染めておいてから織るって事です。後染は織ってから染めるという事です。

帯芯に限らず、先染めの方がコストがかかります。

小幅織物とは

帯に近い幅で織りあがってるという事です。広幅は帯幅の何倍もの幅で織ってから切断して帯芯になります。

インチ間の密度

インチ間とは、正方形の1インチ(2.54㎝)の織物に縦と横で合計何本の糸が入っているかの繊維業界共通の単位です。

安く売られている帯芯の多くは、インチ間120以下であり、それを樹脂で固くしたものです。

最高級の帯芯はインチ間160です。これぐらいの高密度の場合、水を入れても、なかなか漏れません。

インチ間とか言われても実際にどうしたらええねんって感じではある

原材料、製法による品質の違い

「双糸」で織られた帯芯と「単糸」で織られた帯芯

単糸とは、その名の通り1本の糸です。

双糸とは、複数の細い糸をよって1本にした糸です。

双糸で織られた生地は、単糸の生地に比べて以下のメリットがあります。

- しなやか

- 丈夫

- 糸の太さが均一で肌触りが良い

帯芯においては「1」のしなやかという点が重要です。

しなやかさがないと、帯がパキパキして扱いづらく使い心地が悪くなってしまうのです。

特に硬めの帯芯になればなるほど、パキパキ感が顕著に出てきます。

なので僕は、硬めの仕上がり希望のお客様には、高級なクラスをすすめる場合が多いよ

「2」の丈夫さですが、これは単糸の帯芯でも破損したりすることは滅多にないので、基本的には考えなくて大丈夫です。

ただし、後述しますが一部の良くない人々が使っている帯芯などは例外です。

「3」の肌触りが良いも 帯芯においては関係ありません。

良い帯芯と悪い帯芯はプロでなくとも触れば違いが分かるものですが、帯芯は帯の中に入れるものであり触れる機会が少ないので。

双糸の帯芯はたくさんの糸を使ってはいますが、1本1本が細い糸ですので重くなるわけではありません。

「織物」の絹芯と「不織」の絹芯

織物の絹芯はその名の通り織物の絹の帯芯で、

不織の絹芯は絹の屑糸をニードルパンチ製法で帯芯にしたものです。

ニードルパンチ製法とは、針を繰り返し刺すことで繊維と繊維を結合させる製法です。

ハンドメイドで人気のフェルト人形の作り方と理屈は一緒です。

弊社スタッフが趣味で作ったフェルト人形。

製法の違いなので一概にどちらが良いとは言えないはずですが、

帯芯においては、優劣がハッキリしています。

それは、ニードルパンチで作られた不織の帯芯はコスト削減目的で使われる場合が大半だからです。

不織の絹芯を初めて作られたというメーカーさん(着物業界ではない)の話によると

理屈上は、いくらでも薄く安く作る事が可能であるとの事。

え?じゃあ、200円で作れますか?

余裕ッス

という感じ。

景気が悪く価格競争の末期である着物業界で、このようなアイテムがどう使われるかは調べるまでもない話で、

不織の絹芯は、弊社に本仕立てや仕立て直しで帯が回ってきた段階で 縫製された糸のところで破けている場合が多いです。

某大手販売店で問題が発覚し、不織の絹芯を使った帯が大量回収された事件もありました。

ちなみに弊社でも500円で販売していますが、

これは「別に私達だって安い絹芯は用意できるんですよ、おすすめしないだけで」と言えるようにしておかないと、言葉にリアリティーが生まれないから置いてるだけです。

過去、「絹の帯芯は高いもの」というイメージを利用して、

この不織の絹芯を高い金額で販売しまくった企業さんは儲かりまくって笑いが止まらなかったそうですが、

何がそんなに愉快なのか私には分からないです。

価格でみる帯芯の品質

高い安いは相対的なものなので、ここでは弊社が便宜上使っている分類で説明していきます。

高級なタイプの帯芯(国産)

「製法による品質の違い」ところで説明した「双糸」を使って織られた帯芯群です。

単糸よりも双糸を使った帯芯の方がお値段は高くなります。

今現在、他の帯芯と比較して「高級」と呼んでいますが、

元々は、この高級なタイプが普通の帯芯でした。

先述したように安い価格帯の帯芯と比較して沢山の糸で織られており、しなやかなのがメリットです。

高級といっても、実はそんなに価格は変わらないのでお気に入りの帯や形見の大事な帯などには、このランクのものをおススメしています。

仕立て上がりで販売されている帯に このランクが使われている事は ほぼありません。

スタンダードな普通ランクの帯芯(国産)

他の帯芯と比較して「普通」と呼んでいますが、

元々は、コスト削減の為に糸数を減らした帯芯です。

高級なタイプと比較して しなやかさに欠けますが、

あまり着物を着ない方にとっては、明らかに違いが分かるというものでもありません。

しかし、硬い帯芯になればなるほど、糸数の少なさによるデメリットが顕著になってきて、

パキパキした帯になります。

価格競争用の低価格帯芯

帯芯というよりは単なる布です。

着物業界もどんどん景気が悪くなって、価格競争が激化し、このクラスの帯芯が使われることが増えてきました。

以前は、仕立て上がりで販売されている帯の95%以上に使われている状況を嘆いておりましたが、

今では、帯を買ってから仕立てを依頼した場合でも この帯芯を使うところが大半となっています。

ノリで固めてあるので最初はそれなりに用を足しますが、使ってるうちにノリが砕けてヘニャヘニャになっていきます。

中国やパキスタンで作られており、原価はワンコイン以下です。

弊社SHOPサイトでも690円で販売していますが、おすすめはしません。

今のご時世、国産=質が良いというわけでもありませんが、

帯芯に関しては海外生産は安く作る目的で行われていますので質は悪いです。

産地やラベルの偽装について

この項は着物ユーザーの方々よりも 自社の信用を大事にしていきたいと考える販売店さんに読んでほしいッス

三河帯芯ではないのに三河帯芯

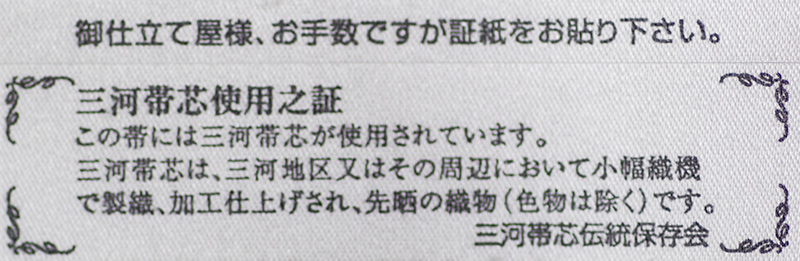

三河芯使用之証

三河帯芯伝統保存会が、三河帯芯を定義し証明書を発行しています。

三河帯芯とは、三河地区とその周辺で、

広い幅で織った生地を裁断したものではなく、最初から帯芯に適切な幅で織られたものであり、

織ってから染めるのではなく、糸の状態で染めてから織っている帯芯だという事です。

色物は除くというのはカラー帯芯の事です。

このような証明書が作られ始めたのは けっこう最近で いかに産地の偽造が深刻なのかが伺えます。

帯芯メーカーは、最近どこも全く儲かってないので、このような証明書を作るのもホントは嫌なのです。

7~8年ぐらい前(うろ覚え)に帯芯メーカーの社長と

社長はカツカレー、僕はエビフライ定食を食べながら この証明書の説明をうけた

モケヤマじゃないのにモケヤマ

「モケヤマ」という商品名の帯芯があるとします。

何故か中身が違う色々な「モケヤマ」が世の中に存在します。

モケヤマって、僕が名付けた僕の会社の帯芯のはずなのに、

あちこちに僕の知らないモケヤマが沢山あるんだよね・・・

カツカレー好きの帯芯メーカー社長のお話

何を言ってるのか???だと思いますが、

要するに名称そのままで中身だけ安いものに入れ替えたものが出回っているという事です。

あまりに蔓延しすぎて、帯芯の種類の一つではないかと思うぐらいになっているものもあります。

誰がどんな理由で帯芯で不正をするのか

私が見た中で一番多いのは、仕立てや加工の管理を任されている中間業者です。

仕立てや加工代を安くして仕事を集めつつ、利益は帯芯をすり替えて得るというビジネスです。

ずーーーっと他社に帯芯の管理を任せきりの方は、何本か帯の中身を確認してみてください。

帯メーカーがやっちゃう例も何度も見ています。

こういうメーカーは、帯芯だけでなく帯の裏地をサンプルよりも安価なものにすり替えて流通させてる場合が多いです。

ブラウン野郎が語る

お願いだから聞いてほしい 滅びつつある三河帯芯の話

帯芯の産地といえば、愛知県の三河だけど、

今、三河の帯芯メーカーは、ほとんどが倒産もしくは廃業してしまい残っているのは数社だけになってるんです。

原因は色々とあるんだけど、僕が最も理不尽に思うのは、

誰も帯芯の品質について知識を持っていないので、良い帯芯を使っても誰にも評価されない市場になってしまっている事。

昨年、とある大手企業で全ての帯(高い帯も安い帯もプレタの帯も誂えの帯も)に激安の中国製の帯芯を入れる事になりました。

当然、帯の「品質」は落ちるけど、この企業の「業績」は上がっちゃうんだよね。

「あれ?この帯使いづらいな」と思っても、誰もその原因が帯芯にあると気づかないからね。

別に誰か特定の悪い人間のせいで こうなってるわけじゃないんだけど、

お客さんの為を考える企業ほど不利になる現状って、仕事してて空しいよね。

簡単な帯芯の選び方

お気に入りや形見の大事な帯には双糸の帯芯を。

ちょっとでも安く抑えたい時には単糸の三河芯を。

海外製の激安帯芯は、よほどの理由がなければ止めておきましょう。

ってのが僕の基準

呉服店に悪気がなくても、メーカーや中間業者が表示とは違う帯芯にすり替えてる場合がありますが、

それは、誰にも見抜けないので諦めて、なんかペラペラだなとか、バキバキだなと思ったら、

最寄りの仕立て屋さんに相談しましょう。

仕立て上がりで売られている帯は、ほとんどが最安値クラスの帯芯ですが、

それ以前に 本来は帯芯を入れて仕立てる帯なのに、帯芯をいれずにコスト削減している帯も多いです。

この場合、すごくペラペラです。

厚めの帯には薄目の帯芯を。

薄目の帯には厚めの帯芯を入れるのが基本です。

しかし、好みには個人差がけっこうありますので、帯の仕立てを頼む際には「硬めの仕立て上がり希望」「柔らかめの仕立て上がり希望」と伝えておくと良いです。

最後に 弊社が仕立て代と帯芯代を別にしている理由

「なんで仕立ての料金に帯芯代が込みじゃないんですか!?」

と弊社は時々怒られるんですけど、

帯芯って、品質によって価格もピンキリなので「帯芯代込み」になんて出来ないんですよ。

やろうと思うと、激安の中国芯を使うしかなくなります。

先述したとおり、帯芯についての知識をほとんどの人が持っていないので、

実は良い帯芯を使ってても誰にも気づいてもらえず、単に「この会社は高いな」と思われて競争に負けてしまうからです。

といいつつ、弊社のSHOPサイトで販売している帯は全て三河芯を使っています。

何でかというと、何か嫌だからです。

絶対に誰も気づいてくれないと思うので、ドサクサにアピールしております

だんだん、とりとめがなくなってきましたが、この記事は以上です。

とても勉強になりました。

和裁は習ったのですが、帯まで行かなかったので帯芯のことを知ることができてよかったです。

ありがとうございます。

記事にして頂きありがとうございます。非常にわかりやすかったです。着物が大好きでよく着ていますが、恥かしながら帯芯の種類や価格競争のことなどはじめて知りました。本当にお客さんのことを考えて仕事している方が損をするというのは大変悲しいです。買い手が知識を持つ重要さを改めて感じました。

正直すぎる内容にびっくりです。正直者は損をするかもしれないけれど信頼され永く商売が続くものです。2年前に百貨店で展示販売していた着物屋さんで一目惚れした西陣織の帯を購入。使う機会がなくそのままでした。卒業式で使おうと思い慌てて見たら芯がない帯を購入していました。どうしたものかと、、、調べるうちに大好きな東北地方の悉皆屋さんのYou Tubeで帯芯の話を聞き帯芯のお仕立てをお願いしようかと考えていました。「あれ、、、もしかしたらこの帯屋さんが京都の仕立て屋さん??」と思うような内容。外国産ののりがいっぱいの帯芯は黄ばみも出てくると聞き、、、。今回使用した帯はまさに黄ばみがひどかった。亡くなった母のコレクションの帯で未使用状態でしたが裏地に黄ばみがでていて、数回練習しただけでだいぶ柔らかくなりました。帯芯の大切さ実感中です。帯芯もお任せでなく自分で選んで大切に帯を使いたいと思います。